Qamis et Stéréotypes : Comment la Fiction Formate Notre Regard Sans Qu’on s’en Rende Compte

Le Qamis dans les séries et films : entre clichés, réalisme et instrumentalisation

Objet traditionnel masculin, le qamis est bien plus qu’un simple vêtement. Il incarne une identité, une culture, parfois une foi. Pourtant, à l’écran, sa représentation oscille entre exactitude ethnographique et simplification dangereuse. Des séries à succès aux films à grand public, ce vêtement devient un marqueur visuel chargé de sens, souvent utilisé pour orienter la perception du spectateur. Mais que dit vraiment l’usage du qamis dans les œuvres audiovisuelles ? Entre réalités culturelles et scénarios formatés, cet article décrypte la place du qamis dans les fictions d’aujourd’hui.

- Le qamis dans les productions occidentales : un code visuel ambigu

- Le qamis dans les séries et films arabes : entre authenticité et sacralisation

- Clichés récurrents et effets d’amalgame : une image enfermante ?

- Quand le qamis devient un outil de narration : entre justesse et manipulation

- Tableau comparatif – Le qamis à l’écran : entre stéréotype et nuance

- Impact sur les spectateurs : entre méfiance, fascination et réappropriation

- Vers une représentation plus équilibrée : le qamis, un vêtement avant tout

- Conclusion – Le qamis à l’écran : miroir d’un regard encore à déconstruire

- FAQ – Représentation du qamis dans les séries et films

Le qamis dans les productions occidentales : un code visuel ambigu

Dans les productions occidentales, le qamis est rarement un simple vêtement de fond. Il est un repère, un signal visuel immédiat qui permet d’identifier un personnage comme « musulman » ou « issu d’une culture étrangère ». C’est là que commence le glissement : le qamis devient un raccourci narratif, souvent chargé de stéréotypes.

Des séries comme Homeland, Bodyguard ou encore Le Bureau des Légendes montrent des personnages portant le qamis dans des contextes liés à la radicalisation, la détention, ou la prière — rarement dans un cadre neutre ou positif. Le vêtement devient alors un accessoire de la suspicion ou de l’archétype, plutôt qu’une pièce culturelle riche de sens.

Ce biais visuel contribue à installer dans l’esprit collectif une équation fausse : qamis = rigorisme. Le problème ne vient pas du qamis en soi, mais de son usage narratif restreint, qui ne reflète ni sa diversité réelle ni la pluralité des contextes dans lesquels il est porté au quotidien, notamment en Occident.

Il est rare de voir des personnages occidentaux musulmans porter le qamis dans des scènes de vie quotidienne, sans qu’il y ait une tension dramatique ou une intention religieuse surjouée. Ce manque de variété dans la représentation alimente une lecture rigide de ce vêtement pourtant universel dans le monde musulman.

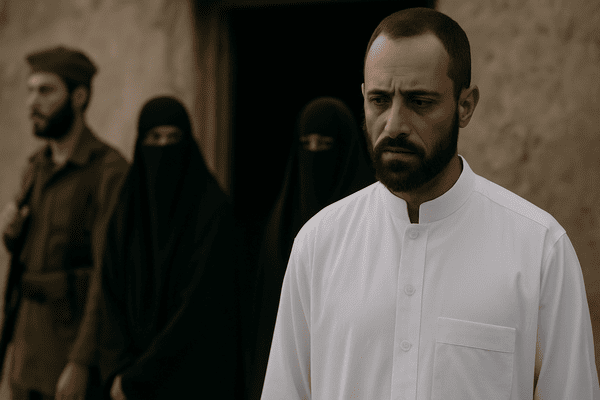

Ce type de représentation visuelle — homme en qamis blanc, entouré de femmes voilées et de figures militaires — illustre bien les stéréotypes récurrents que l’on retrouve à l’écran : le porteur du qamis y est souvent réduit au rôle de terroriste, de religieux radicalisé ou de protagoniste d’un conflit armé, renforçant une lecture réductrice de son identité culturelle.

Le qamis dans les séries et films arabes : entre authenticité et sacralisation

Dans les productions arabes, le qamis est un élément vestimentaire courant, intégré avec naturel dans les récits. On le retrouve porté par des personnages religieux, mais aussi par des pères de famille, des commerçants, ou des figures d’autorité. Contrairement aux œuvres occidentales, il ne dénote pas : il fait partie du paysage visuel et culturel.

On peut observer cette authenticité dans de nombreuses séries saoudiennes ou égyptiennes diffusées sur Netflix ou Shahid, où le qamis est porté sans surjeu. Dans ces œuvres, il reflète une norme sociale, une élégance ou un attachement à la tradition, sans être systématiquement associé à une dimension spirituelle intense.

Cependant, une certaine tendance à la sacralisation du qamis persiste : dans les scènes de prière, de mort ou de conflit moral, le personnage en qamis est souvent celui qui détient la sagesse ou la foi. Il devient un support de verticalité morale, ce qui, bien que valorisant, peut aussi enfermer ce vêtement dans un registre trop étroit.

Il est important de souligner que même dans les fictions arabes, le qamis est rarement associé à des rôles frivoles, comiques ou marginaux. Il conserve une charge de respectabilité qui peut limiter sa représentation comme vêtement simplement quotidien ou polyvalent.

Clichés récurrents et effets d’amalgame : une image enfermante ?

Le qamis dans les séries et films occidentaux est fréquemment utilisé comme un outil de caractérisation rapide. Dès qu’il apparaît à l’écran, il suggère une origine, une religion, un mode de vie. Cette fonction visuelle peut être pertinente, mais elle devient problématique lorsque le qamis est exclusivement associé à des rôles négatifs ou stéréotypés.

Plusieurs clichés sont récurrents :

- Le qamis comme uniforme religieux : il est souvent réservé aux imams ou figures de piété excessive, excluant ainsi son usage culturel, festif ou simplement pratique.

- Le qamis du suspect : dans les thrillers, drames policiers ou récits antiterroristes, ce vêtement devient un signal d’alerte visuel.

- Le qamis de la soumission : porté par des personnages oppressés ou enfermés, il symbolise parfois une passivité imposée, voire une aliénation.

- Le qamis interchangeable : confondu avec la djellaba, la tunique hindoue ou la chemise longue africaine, il est traité comme un accessoire exotique, sans nuance géographique ni culturelle.

Ces raccourcis créent une vision appauvrie du réel, où le qamis devient le miroir d’une minorité caricaturée. Le spectateur non averti finit par intégrer ces représentations comme des vérités silencieuses, influençant inconsciemment sa perception des personnes qui portent ce vêtement dans la vie réelle.

À l’inverse, le qamis est rarement montré dans sa diversité : coupe moderne, tissu léger, usage estival ou citadin, style épuré adopté par les jeunes générations... autant d’aspects invisibilisés à l’écran, qui renforcent une image monolithique du vêtement et de ses porteurs.

Ces représentations visuelles biaisées ont été largement étudiées dans le cadre des sciences sociales et des études médiatiques. L’une des analyses les plus pertinentes à ce sujet est proposée dans cette étude universitaire sur les stéréotypes dans les séries occidentales, qui met en lumière la manière dont le vêtement devient un outil d’altérisation symbolique.

Quand le qamis devient un outil de narration : entre justesse et manipulation

Un levier dramatique puissant… s’il est bien utilisé

Le qamis dans les séries et films peut jouer un rôle narratif intéressant lorsqu’il est utilisé avec discernement. Il permet parfois d’introduire subtilement un changement de situation (conversion religieuse, retour aux racines, rituel familial) ou de souligner un contraste entre sphère privée et sphère publique.

Dans certaines œuvres nuancées, comme la série Mo sur Netflix ou le film The Swimmers, on voit le qamis comme un marqueur d’intimité, de transmission ou de choix personnel. Ces représentations montrent que le vêtement peut enrichir le récit sans le réduire à un stéréotype.

Mais aussi un outil de manipulation visuelle

À l’inverse, de nombreux scénarios utilisent le qamis comme un outil de dramatisation facile. Une simple apparition du vêtement suffit à créer une tension, un malaise, voire une peur latente. Ce procédé visuel repose sur des références implicites bien ancrées dans l’inconscient collectif.

Ce type de manipulation détourne le vêtement de sa fonction première pour en faire un code visuel anxiogène. Il est alors privé de sa richesse culturelle, de sa diversité d’usages et de son ancrage humain. Le spectateur ne voit plus une personne en qamis, mais un archétype potentiellement menaçant.

Une utilisation équilibrée du qamis dans la narration implique de dépasser l’effet “costume” pour aller vers l’incarnation : qui est ce personnage, pourquoi porte-t-il ce vêtement, dans quel contexte, avec quelle intention ? Ce sont ces questions que les fictions devraient davantage se poser.

Tableau comparatif – Le qamis à l’écran : entre stéréotype et nuance

Pour illustrer concrètement les différentes représentations du qamis dans les séries et films, voici un tableau comparatif de cas emblématiques. Chaque œuvre analysée ci-dessous met en lumière l’intention narrative, le niveau de réalisme culturel, et l’effet produit sur le spectateur.

| Œuvre | Pays / Année | Contexte du qamis | Intentions perçues | Réalisme ou stéréotype |

|---|---|---|---|---|

| Homeland | USA / 2011 | Personnages radicaux ou captifs | Création de tension / soupçon | Stéréotype fort |

| Mo (Netflix) | USA / 2022 | Personnage principal dans la sphère familiale | Humanisation, identité culturelle | Réalisme équilibré |

| The Swimmers | UK / 2022 | Scènes de prière et de départ | Racines, foi intime | Réalisme sensible |

| Le Bureau des Légendes | France / 2015 | Enquête sur un islamiste en zone de guerre | Enracinement religieux rigide | Usage narratif réducteur |

| Al Hayba (Shahid) | Liban / 2017 | Leader tribal en zone rurale | Virilité, autorité, tradition | Réalisme contextuel |

Ce tableau montre combien la représentation du qamis varie selon les intentions culturelles, le pays de production et le ton général de la fiction. Certaines œuvres se distinguent par leur subtilité et leur authenticité, d’autres tombent dans une reproduction de codes visuels anxiogènes, souvent déconnectés de la réalité des musulmans ordinaires.

Impact sur les spectateurs : entre méfiance, fascination et réappropriation

Ce que le qamis dans les séries et films dit du monde dépasse le simple cadre de la fiction. Il agit comme un prisme à travers lequel se construisent — ou se figent — les représentations de l’islam et de ceux qui le pratiquent. Pour une grande partie du public occidental, le qamis devient un uniforme chargé d’idéologie, perçu avec méfiance ou exotisme, selon le registre narratif.

Cette perception peut avoir des effets concrets dans l’espace public. Un homme en qamis dans une rue européenne est parfois regardé avec insistance, voire suspicion. Ce regard social est nourri, en partie, par les images répétées de fiction, où le porteur de qamis est rarement un simple voisin, mais plutôt un personnage trouble, inquiétant ou mystique.

Pourtant, un contre-mouvement existe : dans la jeunesse musulmane en France, au Royaume-Uni ou au Canada, on observe une volonté forte de se réapproprier le qamis avec fierté. Porté dans les mosquées, pendant les fêtes religieuses ou au quotidien, il devient un marqueur identitaire affirmé, souvent modernisé dans sa coupe ou ses matières.

Certains créateurs de contenus sur YouTube ou TikTok, en particulier dans les milieux musulmans, jouent un rôle essentiel pour rééquilibrer cette image : ils montrent le qamis dans des contextes légers, familiaux, humoristiques ou professionnels, contribuant à désacraliser l’objet sans en effacer la portée culturelle.

En somme, l’impact du qamis à l’écran ne se limite pas à la fiction. Il façonne des perceptions, influence des comportements, et peut même générer des réactions institutionnelles (contrôle, exclusion, discrimination), d’où la responsabilité accrue des scénaristes et réalisateurs lorsqu’ils choisissent de le mettre en scène.

Vers une représentation plus équilibrée : le qamis, un vêtement avant tout

Pour dépasser les stéréotypes persistants, il est indispensable que les œuvres audiovisuelles renouvellent leur regard sur le qamis. Ce vêtement, ancré dans les cultures musulmanes depuis des siècles, mérite d’être montré dans sa pluralité d’usages : vie quotidienne, prière, mariage, travail, détente… Il n’est pas limité à un cadre religieux ou dramatique.

Certains réalisateurs commencent à adopter cette approche plus nuancée, où le qamis n’est plus un symbole figé mais un élément vestimentaire comme un autre, intégré dans des récits variés. Montrer un père de famille en qamis qui emmène ses enfants à l’école, ou un entrepreneur en qamis moderne dans un environnement urbain, c’est déjà contribuer à briser les clichés.

Cette évolution passe aussi par l’éducation du spectateur. Lire des contenus comme cet article de blog sur le qamis et les incompréhensions occidentales permet de recontextualiser son port et de comprendre ce qu’il représente vraiment pour des millions d’hommes dans le monde.

Par ailleurs, les marques spécialisées proposent aujourd’hui une grande diversité de modèles qui reflètent cette modernité discrète. Des pièces sobres, bien coupées, adaptées au climat européen, sont désormais accessibles sur des boutiques en ligne comme OrientalDiscount dans sa catégorie qamis et djellabas pour homme.

Un bon exemple est ce qamis blanc à col mao en tissu léger, plébiscité pour sa coupe droite et sa sobriété. Il illustre parfaitement comment tradition et élégance peuvent se rejoindre sans forcer un discours religieux ou communautaire.

Conclusion – Le qamis à l’écran : miroir d’un regard encore à déconstruire

Le qamis dans les séries et films agit comme un révélateur puissant des représentations collectives autour de l’islam, de la masculinité musulmane et des cultures orientales. Tantôt sacralisé, tantôt instrumentalisé, il n’est que rarement montré pour ce qu’il est réellement : un vêtement du quotidien, riche de sens mais dénué d’intentions préconçues.

Pour sortir de cette impasse, il ne suffit pas de bannir le qamis des récits audiovisuels. Il faut au contraire le recontextualiser, le représenter dans des situations variées, humaines, universelles. Montrer que l’on peut rire, aimer, créer, travailler ou souffrir… en qamis. Car ce n’est pas le tissu qui définit le personnage, mais l’intention du scénario et la subtilité de la mise en scène.

Ce changement de regard passe aussi par l’engagement des spectateurs : en interrogeant ce qu’ils voient, en recherchant des sources fiables, en s’informant sur la symbolique réelle du qamis et ses usages. Plus nous déconstruisons les stéréotypes, plus nous ouvrons la voie à une narration juste et équilibrée — où la richesse culturelle ne sera plus réduite à un simple costume de scène.

.png)

Cette image propose une représentation apaisée et valorisante du qamis : un homme souriant, vêtu simplement, dans un décor noble. À rebours des clichés souvent véhiculés à l’écran, elle met en lumière la dimension culturelle, élégante et quotidienne de ce vêtement porté avec dignité.

FAQ – Représentation du qamis dans les séries et films

Pourquoi le qamis est-il souvent associé à des rôles négatifs dans les fictions ?

Parce qu’il est utilisé comme raccourci visuel pour signaler une origine ou une religion. De nombreuses productions l’associent encore à des récits de radicalisation ou de conflit, ce qui enferme ce vêtement dans des stéréotypes narratifs réducteurs.

Existe-t-il des séries qui montrent le qamis de manière positive ou réaliste ?

Oui. Des œuvres comme Mo sur Netflix ou certaines séries du Golfe montrent le qamis porté dans des contextes familiaux, professionnels ou intimes. Il y est traité comme un vêtement ordinaire, respecté et dénué de charge dramatique.

Le qamis est-il uniquement un habit religieux ?

Non. Le qamis est avant tout un vêtement traditionnel porté par des millions d’hommes, croyants ou non. Il peut être utilisé pour prier, mais aussi pour se marier, travailler, sortir ou se détendre, selon les cultures et les contextes.

Quelle est la différence entre un qamis et une djellaba dans les séries ?

Le qamis est généralement droit, sans capuche, et associé aux pays du Moyen-Orient. La djellaba, souvent à capuche, est d’origine nord-africaine. Dans les fictions, ces vêtements sont souvent confondus, ce qui brouille leur identité culturelle.

Comment améliorer la représentation du qamis à l’écran ?

En le montrant dans des rôles variés et non stéréotypés : jeunes actifs, pères, artistes, intellectuels… Et en l’intégrant à des scènes de vie normales, pour en faire un habit à part entière, et non un signal d’alerte scénaristique.

→ Lire aussi : Qamis et traditions – entre culture, transmission et valeurs